想更了解自己?這個日本董事長有妙招!

《反思筆記》讀書心得 | 8 個實用觀點,讓你從筆記中發掘屬於自己前進的人生方向

2025 Apr 10 自我成長 讀書心得 復盤

每個人都想要更了解自己。

但在繁忙的生活中,我們常常忽略了最重要的事:聆聽內心的聲音。

如果不把想法寫下來,很多寶貴的洞察就會這樣消失中。

日本 DAIJOBU 股份公司董事長–山田智惠在《反思筆記》中,分享了「怎麼用筆記來進行自我探索」的重要觀點。山田智惠是慶應義塾大學法學部、經營管理研究所(MBA)畢業。

下面是我從書中學到的 8 個觀點:

- 筆記本是照映內心的一面鏡子

- 筆記中藏著人生的「有物」

- 從「有物」出發,比設定目標更實際

- 反思就像觀察一棵樹的生長

- 七大反思技巧的實踐方法

- 四個關鍵區分,找出改變的著力點

- 善用「嗆辣機會」和「雞毛機會」

- 反思時的「箭頭方向」

我已經迫不及待要跟你分享了,我們趕快看下去吧!

觀點 1:筆記本是照映內心的一面鏡子

每一頁筆記,都是自我對話的開始。

當我們寫下日常的想法和感受時,實際上是在進行一場深度的自我對話。透過回顧這些筆記,我們可以看見:

- 最在意的事物

- 內心真實的想法

- 理想的生活方式

- 深層的信念系統

- 思考與行動的習慣

這些記錄,就像一面映照內心的鏡子,幫助我們看見平常被忽略的自己。

舉個例子來說:

當你翻開過去的筆記本,可能會發現自己總是在某些特定時間特別有創意。

或是發現自己在面對壓力時,習慣用什麼方式來調適。

這些都是透過筆記才能發現的寶貴資訊。

觀點 2:筆記中藏著人生的「有物」

你的筆記本裡,藏著無數人生的寶藏。

在看似普通的文字背後,其實隱藏著:

- 你想要的生活方式

- 當下的煩惱與困擾

- 獨特的才能與特質

- 重要人際關係連結

這些都是作者所說的「有物」,也就是「已經存在於你生命中的珍貴資產 」。

什麼意思呢?讓我分享個故事,你就知道了:

K 是一名普通的上班族,工作五年後開始感到迷惘。

某個週末,在整理書櫃時,他偶然翻到了幾本舊筆記本。這些筆記橫跨了他從大學到現在的生活,有些是工作會議的重點,有些是看書的心得,還有一些是和朋友聊天後的感觸。

起初,K 只是隨意翻閱,但漸漸地,他發現了一些有趣的規律。在工作筆記中,他特別喜歡畫圖解釋複雜的概念;在讀書筆記裡,他總是不自覺地把書中觀點連結到生活實例;而在私人日記中,他常常記錄與人交談時的細節觀察。

這些看似雜亂的記錄,竟然勾勒出了他的天賦:將複雜的事物視覺化,並善於連結不同領域的知識。

更讓 K 驚訝的是,在這些筆記中,「教育」這個主題一再出現。無論是分享知識時的成就感,還是幫助他人理解複雜概念時的快樂,都在暗示著他內心真正 "渴望" 的方向。

這個發現讓 K 開始思考:「也許我可以把這些特質運用在工作中?」於是,他主動向主管提出要負責新人培訓的計畫。他用視覺化的方式重新設計了培訓教材,把複雜的業務流程轉化為容易理解的圖表。這個改變不僅提高了培訓效率,也讓他找到了工作的新意義。

現在的 K,已經成為公司內部最受歡迎的講師之一。而這一切的起點,就是那天他在舊筆記本中發現的「有物」。

試著翻開你的筆記本。

在那些看似平凡的文字中,或許你也能找到屬於自己的「有物」。

觀點 3:從「有物」出發,比設定目標更實際

目標設定並非萬能解方。

管理學博士薩拉斯瓦蒂(Saras Sarasvathy)的創效理論(Effectuation Theory)指出:

優秀的創業家不是先設定目標,再規劃。

而是從現有資源出發,探索可能的方向。

這個發現顛覆了傳統的成功理論,也呼應了作者的「有物」概念。也就是:

- 目標往往受限於已知範圍

- 未知的機會無法預先設定

- 從現有資源出發更務實

你可能會想:「為什麼從『有物』出發比設定目標更實際呢?」主要有三個理由:

- 我們常常高估自己對未來的掌控程度。 就像在霧中開車,看得越遠,畫面越模糊。設定遙遠的目標,反而容易讓自己迷失方向。

- 目標設定容易讓我們陷入「非成功不可」的心態。 當目標無法達成時,挫折感會打擊我們的信心,反而阻礙了前進的動力。

- 從現有資源出發能讓我們更靈活應變。 就像一個廚師,與其設定「要做出米其林料理」的遠大目標,不如先看看冰箱裡有什麼食材,再決定今天要做什麼菜。

那我們可以怎麼應用這個概念呢?讓我舉個例子。

想像你是一位剛畢業的設計師,你有兩個選擇:

設定目標:「三年內要當上設計總監」

有資源出發:「我現在會 Figma、懂使用者研究、對電商有興趣」

如果選擇第一條路,你可能會因為職位升遷不如預期而感到挫折。

但如果選擇第二條路,你會發現:

可以接一些 Figma 教學的案子

可以幫電商做使用者研究

甚至可能發現新的市場機會

這就是為什麼說:「與其設定遙遠的目標,不如先盤點並善用手邊的資源。」

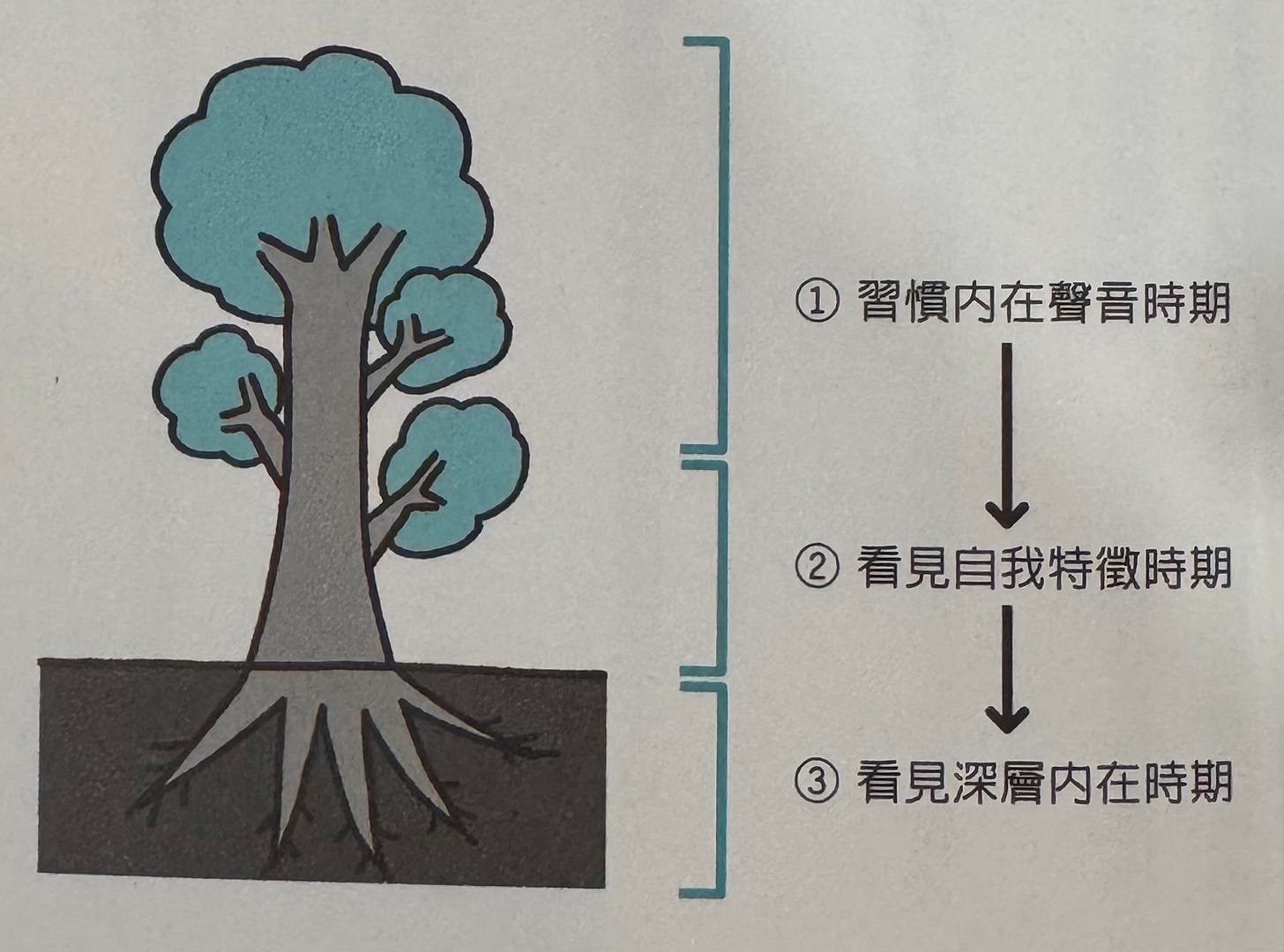

觀點 4:反思就像觀察一棵樹的生長

自我探索是個漸進的過程。

作者用一棵樹的比喻,將反思分成三個層次:

- 樹葉層次: 看見事實 (What),習慣內在聲音的時期

- 樹幹層次: 理解模式 (How),看見自我特徵的時期

- 樹根層次: 探索根源 (Why),看見深層內在的時期

這個比喻告訴我們,深入自我需要時間和耐心。

舉個例子來說,假設你開始寫反思筆記:

- 第一階段(樹葉):你寫下「今天開會時很焦慮」

- 第二階段(樹幹):你發現「每次要報告時都會緊張」

- 第三階段(樹根):你理解到「害怕在公眾場合犯錯的根本原因」

反思是一個技能,只要鍛鍊就能從表象慢慢深入內在。

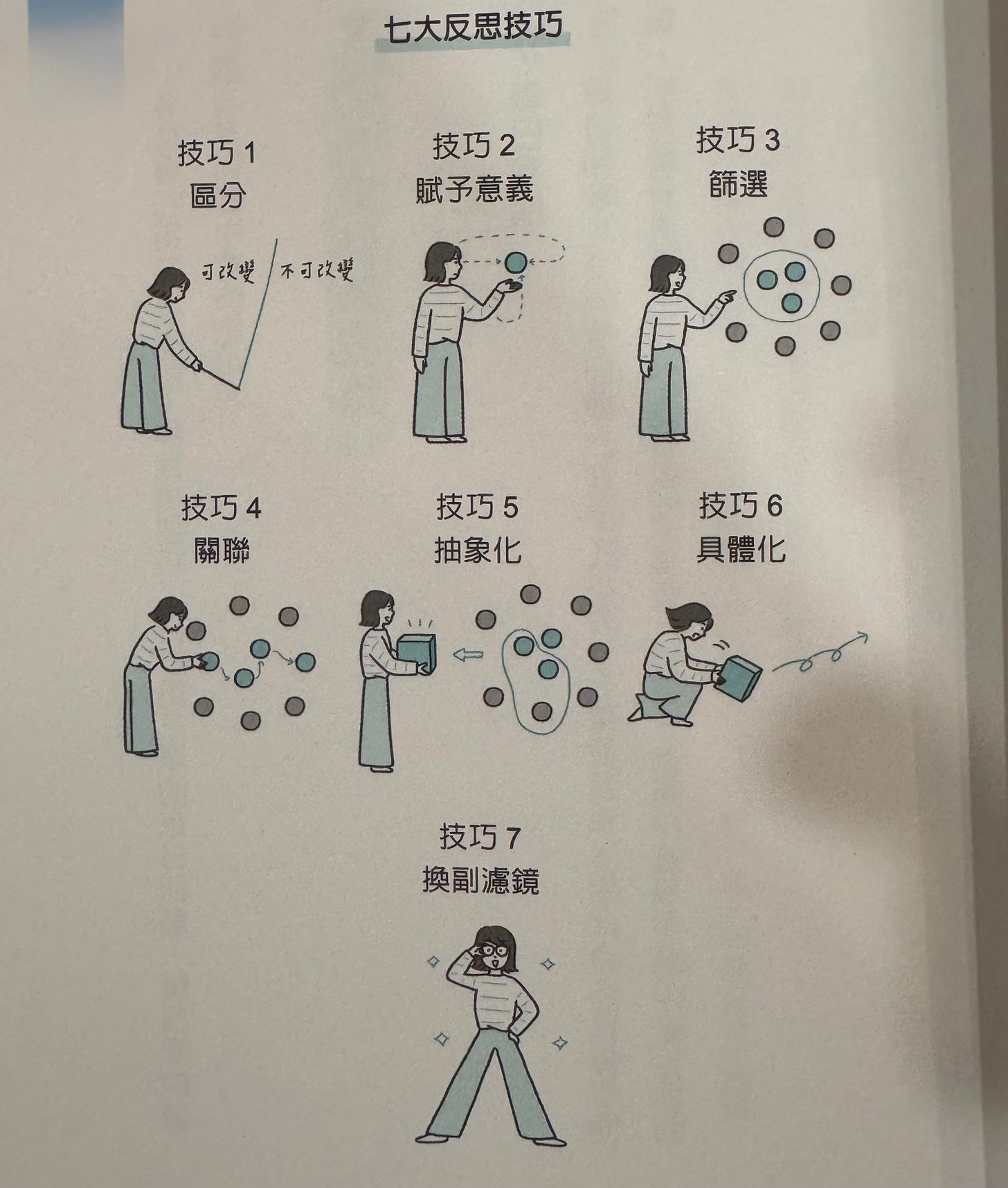

觀點 5:七大反思技巧的實踐方法

反思不是漫無目的的回想。

作者提出了七個具體的反思技巧:

- 區分: 分辨事實與感受

- 賦予意義: 找出事件的價值

- 篩選: 保留重要的部分

- 關聯: 連結相似的經驗

- 抽象化: 提煉共同原則

- 具體化: 轉化為行動方案

- 換副濾鏡: 嘗試不同角度

舉個例子來說,遇到工作失敗時我們可以...

- 區分: 搞砸了簡報(事實)vs 感到挫折(感受)

- 賦予意義: 這是學習的機會

- 篩選: 記住關鍵改進點

- 關聯: 想起過去類似經驗

- 抽象化: 總結準備不足的模式

- 具體化: 列出改進計畫

- 換副濾鏡: 從成長角度看待失敗

我發現這七個技巧同時也是很好的反思步驟,能幫助我們系統化地進行反思。

觀點 6:四個關鍵區分,找出改變的著力點

在反思時,要學會區分「能改變」和「不能改變」的事情。

作者提出四個常見的類別:

- 事情與主觀: 事實無法改變,但看法可以調整

- 別人與自己: 只能改變自己,不要試圖改變他人

- 結果與行動: 專注於能掌控的行動

- 過去與現在: 放下過去,著眼當下可做的事

舉個例子來說,當你在職場遇到挫折時:

- 事情與主觀: 被否決是事實,但可以改變對這件事的解讀

- 別人與自己: 無法改變主管的決定,但可以提升自己的能力

- 結果與行動: 無法保證升遷,但可以做好當前工作

- 過去與現在: 不糾結於過去的失誤,專注於現在能做什麼

注意力放在能改變的事物上,而不是浪費精力在無法改變的事情上。

觀點 7:善用「嗆辣機會」和「雞毛機會」

生活中的負面經驗和微小事件都有價值。

作者創造了兩個挺有趣的詞:

- 「嗆辣機會」:讓我們不舒服的事

- 「雞毛機會」:看似微不足道的小事

這些經驗都是寶貴的反思素材。

舉個例子來說:

「嗆辣機會」可能是:

- 被同事批評的經驗

- 簡報時出糗的場合

- 與客戶發生衝突的情況

「雞毛機會」可能是:

- 早上多花五分鐘整理桌面

- 幫同事泡一杯咖啡

- 在電梯裡對陌生人微笑

不要忽視任何經驗,每個時刻都有學習的價值。

觀點 8:反思時的「箭頭方向」

寫反思日記要注意「箭頭方向」。

作者建議區分兩種記錄方式:

- 箭頭朝外: 記錄外在事實(去了哪裡、做了什麼)

- 箭頭朝內: 記錄內在想法(感受、靈感、計畫)

真正有價值的反思,需要平衡這兩種記錄。

舉個例子來說,同樣是參加一場會議:

箭頭朝外的記錄:

- 「今天參加了產品發表會」

- 「聽了三個小時的簡報」

- 「認識了五個新客戶」

箭頭朝內的記錄:

- 「發現自己對創新產品特別有興趣」

- 「想到可以改善我們的簡報方式」

- 「下次要先準備些問題」

如果你發現自己只會記錄「外在事實」,那麼可以嘗試把箭頭朝內寫下自己的「內在想法」。

有興趣的話,我大力推坑你去看看這本《反思筆記》

在這篇文章中,我跟你分享了 8 個我從《反思筆記》中受到啟發的觀點:

- 筆記本是照映內心的一面鏡子

- 筆記中藏著人生的「有物」

- 從「有物」出發,比設定目標更實際

- 反思就像觀察一棵樹的生長

- 七大反思技巧的實踐方法

- 四個關鍵區分,找出改變的著力點

- 善用「嗆辣機會」和「雞毛機會」

- 反思時的「箭頭方向」

這 8 個觀點,你最想要從哪一個觀點嘗試看看?

職場寫作教練,提供一對一深度客製化的網路寫作課程。

幫助你提升寫作技巧,讓你在網路上被看見並吸引潛在客戶。

若想要獲得更多寫作秘訣,歡迎在下方訂閱我的電子報 👇